“대입시를 위한 방편이 아니라, 생각하는 힘을 기르고 자기를 이해하는 수단, 타인과 관계를 잘 맺고 함께 행복할 수 있는 글쓰기를 저희 아이들에게 (…)”

연초에 지역의 한 고등학교 교사에게서 메일이 왔다. 교내 책 쓰기 동아리 학생들을 대상으로 한 특강 요청이다. 아이들을 위하는 선생님의 마음이 행간에 가득했다. 날짜를 택일했다. 강연 때 프로젝터 같은 영상 기기를 쓰는지 묻기에 강의안을 메일로 보내주며 종이 인쇄를 부탁했다. 파워포인트로 꾸민 자료를 커다란 화면에 띄워놓고 몇 가지 키워드와 이미지로 설명하는 게, 예능프로그램 자막처럼 화면에 공히 ‘느껴야 할 것’을 제시하는 게 나는 영 어색하다. 인문학 정신에 위배된다고 여긴다. 타인과 관계 맺는 방편으로써의 글쓰기 공부니까 더욱이 아이들과 얼굴 보고 교감하고 싶었다.

오후 1시, 강연이 시작되자 진짜로 아이들이 나만 쳐다봤다. 32명, 예순네 개의 눈동자가 쏟아졌다. 원했던 시선이었으나 몸이 살짝 조여왔다. ‘좋은 삶을 위한 글쓰기 실전’ 준비한 내용을 말하면서도 헷갈렸다. 과연 아이들이 듣고 싶은 이야기일까? 다행히 아이들은 뭔가를 받아 적었다. 내 목소리와 히터의 웅웅거리는 기계음이 뒤섞여 머리가 띵해지고 아이들 서넛의 고개가 꽃대처럼 꺾일 무렵, 종이 울렸다. 난 잠깐 쉬자고 했다. 아이들 절반은 책상에 우르르 엎드리고 몇몇은 교실 밖으로 나갔다.

“수업시간에도 엎드려 잔다”는 교사 친구들의 오래된 증언이 스쳤다. 직접 목도하니 플래시 몹이라도 하듯 상반신이 일제히 엎어지는 장면이 기괴했다. 쉬는 시간에 자는 건데도 철렁한다. 내가 졸립게 했나 싶어 민망하고 얼마나 잠이 부족하면 저러나 싶어 애잔하다. 그러고 보니 ‘방학(放學)’인데도 아이들은 교과서를 놓지 못한 채 꽉 끼는 교복을 입고 아침부터 저녁까지 학교에 붙박여 있다. 안쓰러워 말을 건다. “여러분, 잠이 많이 부족해요?” 자던 아이까지 부스스 일어나 말꼬리를 늘이며 합창한다. “네에~.”

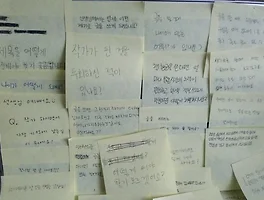

강의안을 덮었다. 묻고 싶은 것을 포스트잇에 써 칠판에 붙이도록 했다. 아이들이 들썩이고 말들이 피어났다. “나이가 몇 살이에요?” “오늘 뭐 먹었어요?” 같은 사생활 탐구부터 “작가 된 것을 후회한 적이 없나요?” “글 마무리가 어려워요.” “장르소설 잘 쓰는 법 알려주세요.” 같은 글쓰기 고민까지, 서른두 가지 질문과 대답이 핑퐁게임처럼 빠르게 오갔다. 그중 질문의 왕은 이것이다. “어떻게 써야 할지 모르겠어요?” 물음표까지 달았다. 정말 궁금한 것이다. 이 총체적이고도 근본적인 물음에 난 서슴없이 답했다. “나도 그거 땜에 맨날 울어요.”

여기저기서 아이들이 깔깔거렸다. 졸음과 웃음과 질문의 여운 속에 학교를 빠져나왔다. 담당 교사는 시각 자료 없는 수업을 학생들이 힘들어하는데 ‘말’로만 3시간 진행한 강의가 잘 끝났다며 안도했다. 난 고개를 끄덕이면서도 어쩐지 입이 부끄러워졌다.

글쓰기는 타인에 대한 관심이 중요하다고 말하지만 아이들은 친구와 떠들면 혼나고 수학 문제 하나 더 풀어야 산다. 글 쓰려면 세상을 읽어내는 자기 관점이 필요하다고 강조하지만 아이들은 뒹굴뒹굴 딴짓하며 생각과 취향을 만들어갈 시간이 없다. 방학 없는 십대를 보낸다. 비입시용 글쓰기 특강을 열었지만 아이들은 입시용 자기소개서에 써먹을 신이 내린 첫 문장을 간구한다.

미안한 노릇이다. 획일적 입시 환경에서 창의적 인재가 돼야 하고 ‘국영수’는 기본이고 지적인 글발까지 장착해야 한다. 양립하기 어려운 이 분열적 상황으로 아이들을 몰아넣은 어른으로서 조금이라도 숨구멍을 열어주고자 담당교사는 특강을 준비했고 나는 목이 쉬어라 번드르한 말들로 180분을 채웠고 그 시간을 아이들은 굽어지는 몸 세워가며 경청했으나, 개운치가 않다.

이 열심과 열정이 우리가 가야 할 냉혹한 현실에 존엄의 불씨 하나 지필 수 있을까. “어떻게 써야 할지 모르겠다”는 아이의 물음이, ‘어떻게 살아야 할지 모르겠다’는 원망처럼 마음을 어지럽힌다.

*한국방송통신대학보에 실림

'사람사는세상' 카테고리의 다른 글

| 11/12 민중총궐기 수업 풍경 (0) | 2016.11.13 |

|---|---|

| 엉덩이의 힘으로, (2) | 2016.06.21 |

| 아이들에게 잘 권리를 (2) | 2016.01.15 |

| 삼성 직업병 문제의 올바른 해결을 위한 농성장에 가다 (3) | 2015.11.27 |

| 강남역 8번 출구 (2) | 2015.11.06 |