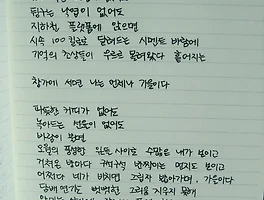

- 여성사 연구 5

맞벌이부부 우리 동네 구자명씨

일곱 달 된 아기엄마 구자명씨는

출근버스에 오르기가 무섭게

아침 햇살 속에서 졸기 시작한다

경기도 안산에서 서울 여의도까지

경적 소리에도 아랑곳없이

옆으로 앞으로 꾸벅꾸벅 존다

차창 밖으론 사계절이 흐르고

진달래 피고 밤꽃 흐드러져도 꼭

부처님처럼 졸고 있는 구자명씨,

그래 저 십분은

간밤 아기에게 젖 물린 시간이고

또 저 십분은

간밤 시어머니 약시중 든 시간이고

그래그래 저 십 분은

새벽녘 만취해서 돌아온 남편을 위하여 버린 시간일 거야

고단한 하루의 시작과 끝에서

잠속에 흔들리는 팬지꽃 아픔

식탁에 놓인 안개꽃 멍에

그러나 부엌문이 여닫히는 지붕마다

여자가 받쳐든 한 식구의 안식이

아무도 모르게

죽음의 잠을 향하여

거부의 화살을 당기고 있다

- 고정희 시집 <지리산의 봄>, 문학과지성사

가끔 궁금하다. 아들에게 나는 어떤 엄마일까. 어릴 때야 먹여주고 재워주는 엄마가 침묵의 여신이지만 2차 성징에 접어든 사춘기 아들에게 엄마는 말 많은 무수리일 가능성이 크다. 그래서 아들에게 물어봤다. 평가가 용이하도록 수우미양가로. “아들아, 나는 점수로 따지면 몇 점짜리 엄마야?” “음..20점이요.” “뭐야? 야! 너무 한 거 아니니? 내가 오십 점도 안 돼는 엄마냐...” “왜요? 20점 만점에 20점인대요.” 어이가 없었다. 만점을 맞고도 성적표에 ‘가’라고 찍힌 느낌이다. 100점 만점 평가가 보편적인데 의도가 뭐냐고 따졌다. 그랬더니 쪽지시험은 20점 만점이라고 항변한다. 티격태격. 나는 찔리는 게 있는지 아들의 무의식이 반영된 점수로 읽혔다. 마음을 가라앉히고 초심으로 돌아갔다. ‘엄마의 자리를 돌아봄’이란 취지를 떠올리며 민원 접수 차원에서 의견을 청취했다. 아들이 엄마의 장점은 잔소리와 체벌, 강제 등 억압적이지 않은 것이란다. 민망하게도 평소에 내가 주입했던 대사다. “친구들한테 물어봐. 나 같은 엄마 없다...”라던 대략 5분짜리 레퍼토리.

이어 아빠의 장단점도 말했다. 아빠는 다 좋단다. 그럼서 부모의 비교평가까지 진도를 빼다가 나는 2차 충격을 받고 말았다. “엄마는 너무 바쁘고 여유가 없어 보여요.” 아들이 계속 말하기를, “아빠는 사람이 여유롭잖아요. 편안하고” 이런다. 나의 허둥지둥, 남편의 천하태평. 그것은 나 스스로에 대한 못마땅함이면서 남편에 대한 불만스러움이었다. 또한 내가 여자-엄마이기 때문에 겪는 고질적인 불편이자 질곡이기도 했다. 문득 서글프고 참담했다. 작고 귀엽던 내 아들도 수컷이 되어 가는가. 남자는 다 그래, 심수봉의 노래가사가 진리란 말인가. 안 되겠다 싶어서 아들에게 퍼부었다. “엄마도 결혼하고 니네 낳기 전엔 무척 여유로웠어. 아빠랑 죽이 잘 맞는 풍류파였다고. 지금도 놀 줄 알아. 청소도 안 하고 밥도 안 하고 빨래도 쌓아 놓고. 아침에 나갔다가 저녁에 들어오고. 집안이 돼지우리가 되거나 말거나 니네가 밥을 먹거나 말거나 크게 신경 안 쓰면 엄마도 억척 안 부리고 여유롭게 살 수 있어. 왜 이러셔!”

아빠와 엄마 성정의 차이도 있지만 근본적으로 젠더의 문제로 사고하라고, ‘여자는 약해도 엄마는 강하다’는 이데올로기는 남자들이 만든 유언비어라고 강조했다. 엄마도 인정한다. 아빠의 가부장지수는 낮다. 가사노동과 육아에도 기여한다. 하지만 아빠에겐 언제든지 손 놓을 권리가 있고 비교적 자유를 누리지 않느냐. 대체인력이 대기 중인 사람과 그렇지 않은 사람이 느끼는 삶의 무게와 노동 강도는 하늘과 땅 차이다. 할머니 세대는 더 했다.... 하려다가 입이 아파 그만두었다. 말해도 와 닿지 않을 것 같았다. 여자인 나도 그 땐 몰랐다. 애기 낳고 키우면서 찬바람이 불 때마다 할머니와 엄마 생각에 코끝이 찡해지곤 했다. 예전엔 뜨신 물도 안 나오고 세탁기도 없었다. 자고나면 산더미처럼 쌓이는 그 기저귀 빨래를 다 어떻게 해냈을까. 자식도 좀 많은가. 심술보 달린 별난 시어머니를 모시거나 남편들은 무능력 하고 술과 여자를 탐하기 일쑤였다. 밭일과 논일이나 없었으면 다행이지.

용산02. 마을버스에 10분만 앉아 있어도 보인다. 할머니들이 탈 때마다 고작 두 칸인 버스 계단이 북한산 인수봉처럼 험해진다. 아이구 다리야, 오른 발, 어이구 다리야. 왼 발. 관절도 성치 않은데 무거운 보따리는 또 왜들 그렇게 들고 다니시는지. 한 식구의 안식을 떠받치느라 허물어진 육신들. 분장도 대사도 증상도 똑같은 여자들. 약하게 태어나 강하게 살다가 희미하게 머무는 유령들.

'올드걸의시집' 카테고리의 다른 글

| 흰둥이 생각 / 손택수 (6) | 2010.12.04 |

|---|---|

| 죽은 가난한 사람에게 / 파블로네루다 (14) | 2010.11.25 |

| 버리고 돌아오다 / 김소연 (10) | 2010.11.03 |

| 내 속의 가을 / 최영미 (4) | 2010.10.16 |

| 심보선 / 슬픔이 없는 십오초 (8) | 2010.10.05 |