1

내가 자연! 하고 처음 불렀을 때 먼 데서

무슨 둔한 소리가 들렸다 하늘 전체가 鍾이야

내가 자연! 하고 더 작게 불렀을 때

나무들이 팔을 벌리고 내려왔다 네가 山이야

내가 자연! 하고 마지막으로 불렀을 때

샘물이 흘러 발을 적셨다 나는 바싹 땅에

엎디어 남은 말들을, 조용히, 게워냈다

2

안개 속에서, 그의 목소리는 들리지 않고

그의 입모양도 지워지고 손짓만이...... 떨리는

손가락, 할 수 없다는 듯이 그는 돌아서

무언가를 밀어젖혔고 그건 門이었고 아름드리

전나무가 천천히, 쓰러져 갔다 굴러 떨어지며

그가 일으키는, 나는, 물결이었다

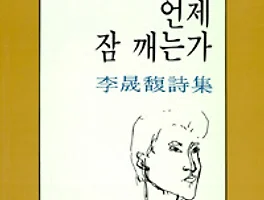

- 이성복 시집 <뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가>

엄마 요즘 왜 시집 안 읽어? 딸이 묻는다. 내가 시를 안 읽는 줄도 몰랐는데 딸이 일깨워 준다. 어떻게 알았느냐고 물으니 책상 위에 시집이 없단다. 그러고 보니 이전에는 시집 한 두 권은 책상에 나뒹굴고 있었다. 최근에는 시집을 한 권도 안 샀구나. 니체의 차라투스트라는 이렇게 말했다도 시야. 시 같은 글이야. 변명한다. 그렇구나. 엄마의 자장에 늘 머물러 있는 아이. 뒷짐 지고 생활태도를 살펴보는 나의 장학사.

몸이 늘어지고 기운이 없었다. 왜 그런가 싶었더니 도배의 여파다. 내가 도배를 한 것도 아니고 의자에 올라가 뒷마무리만 했는데도 전신이 쑤신다. 밤 9시 아프다며 자리 펴고 누웠다. 딸이 온다. 내가 다리 주물러 줄게. 아냐, 아냐 괜찮아. 손사래를 쳤다. 열 살 꼬마아이 조막손이 알통 배긴 종아리를 주무르는 장면은 아름답지 않다. 전체적으로 궁상스러운 신이 연출되는 게 싫다. 옆에 눕는 딸아이. 조용히 말한다. 나는 평생 엄마 효녀로 살 거야. 느닷없는 고백. 안개 속에서 누구의 목소리도 들리지 않는다. 그건 안 돼. 효녀는 고달퍼. 엄마는 효녀 아닌 딸이 더 좋아. 출렁이는 흙가슴. 납작 엎디어 남은 말들을 몇 마디 게워낸다. 가만히 있는 나에게로 밀려와 접촉하고 작용하는 딸.

'올드걸의시집' 카테고리의 다른 글

| 시세미나1 : 가재미 - 물렁물렁한 바퀴 되기 (0) | 2011.10.19 |

|---|---|

| 해방촌, 나의 언덕길 / 황인숙 (6) | 2011.10.01 |

| 시 읽기 세미나 - 말들의 풍경 (12) | 2011.09.21 |

| 파랑도 / 이희중 (18) | 2011.09.01 |

| 무심한 구름 / 허수경 (8) | 2011.08.01 |